「わらび餅」

最近、わらび餅が好きでよく食べます。

コンビニでも専門店でも見かけるたびに手が伸びるのですが、

あの独特の“ぷるん”とした柔らかさには、どうしても惹かれてしまいます。

本来のわらび餅は「わらび粉」という、シダ科の植物の根から取れるでんぷんで作られます。

しかし、わらび粉はとても希少で、今売られている多くのものはサツマイモやタピオカなどの澱粉で代用されています。

それでも、あの透明で、指でつまむと少し逃げるような質感は、どこか人の“動き”の理想に近いなと思うのです。

わらび餅って、噛もうとすると一瞬で崩れます。

舌の上で形を保ったまま、体温でふわっと溶けるその一瞬を味わうには、

「噛まない」という選択が必要です。

つまり、力を入れない。

それだけで、全く違う世界が感じられる。

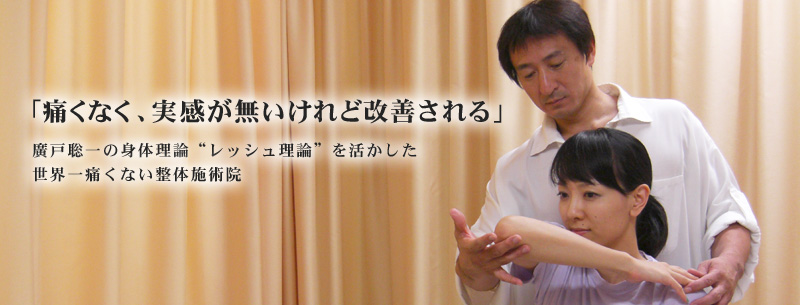

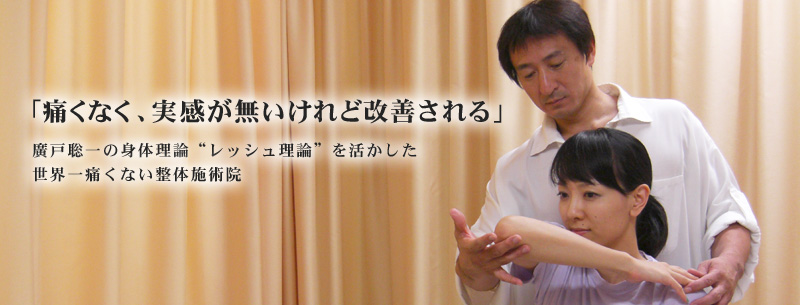

これは、人の体の動きにもよく似ています。

整体をしていて感じるのは、「動かそう」と力を入れた瞬間に、

その動きが止まってしまうということです。

逆に、力を抜いて、ただ“流れを感じるように”動くと、体は驚くほど滑らかに連動します。

わらび餅を箸でつまむときの、あの「壊さないように」「逃さないように」という加減。

それとまったく同じ“力の抜き方”が、人の動きにも必要なんです。

道場に入りたての頃、勝手に動くから動かそうとしてはいけないと教えてもらったことがあります。

それを聞いた時はよくわからなかったのですが、

今なら、わらび餅を食べるたびに少しわかる気がします。

“自分で動こうとしない”というのは、受け取る準備をするということ。

動きの始まりをつくるのではなく、動きの流れを感じること。

それは、わらび餅が口の中で自然にとろけるように、

体の内側で自然に起こる反応を信じるということでもあります。

わらび餅の本場・京都では、冷やしすぎないのが通だそうです。

冷たすぎると食感が締まり、ぷるんとした“粘り”が消える、人の体も同じで、冷やしすぎると動きが硬くなります。だから京都の老舗では、常温に近い温度で出すそうです。そのやわらかさこそが、わらび餅の「呼吸」なんですね。

人の体も、呼吸と温度と水分で動いています。

筋肉も関節も、ほんの少しの温もりで滑らかさを取り戻す。

わらび餅を冷やしすぎず、噛まずに味わうように、

自分の体にも“余白”を与えると、思っているよりずっと軽く動けるものです。

今日も、黒蜜をとろりとかけて一口。

噛まずに、ゆっくりと溶かすように味わう。

その数秒の間に、肩の力が抜けていく。

わらび餅を食べながら、体の「動かさない動き」を練習しているような気さえします。

やわらかいものを壊さないように触れる。

その繊細さの中に、体の智慧が隠れている。

わらび餅を前に、今日も学びは尽きません。 |