「気働きと修行の話」

こんにちは。5週目の関口です。

寒さが骨身に染みる今日この頃。

気づくとダウンの中で肩をすくめて小さくなっております。笑

さて最近読んだジャンプの落語漫画『あかね噺』に、「気働き」という言葉が出てきました。

この作品では、言葉や仕草、空気感を使って「場」を作り上げる落語家たちが描かれており、その中で「気働き」という行動が特に印象的でした。

場の流れを察し、周囲の人の気持ちを自然に汲み取って動く。

これはまさに、言葉を超えたコミュニケーションであり、美しい人間のあり方だと感じました。

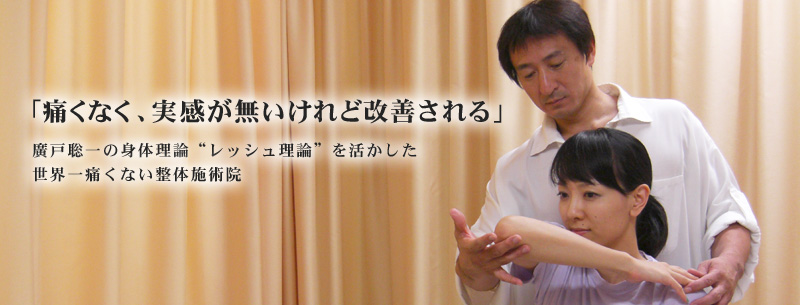

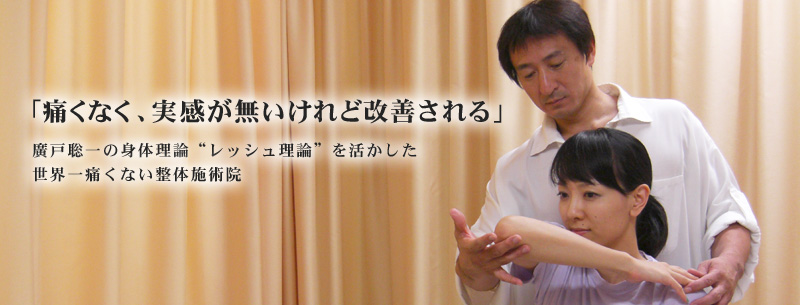

廣戸道場での修行を続ける中で、この「気働き」の感覚がいかに大切かを実感しています。ただ技術を磨くだけでは、目の前のクライアントに本当に寄り添うことはできません。

大切なのは、相手の身体や心の状態を敏感に感じ取り、その瞬間ごとに必要なことを自然に行動として表現すること。

整体の現場で、クライアントが口にしない不調や微細な変化を汲み取ることは、『あかね噺』の落語家が観客の心を察するのと同じで、どちらも「気働き」が核にあるのです。

気働きを日々に活かす

「気働き」と「気遣い」は似ているようで異なります。気遣いは「こうするべき」と頭で考えて行う行動ですが、気働きはもっと本能的で、その場の状況や相手の状態に合わせた自然な動きです。

『あかね噺』でも、登場人物たちが説明しなくても場の空気を読んで自然に振る舞う姿が描かれており、それが周囲に安心感を与えます。

整体の現場でも、相手が言葉にしない要望を察して先回りすることで、相手との信頼関係が深まり、結果として施術もより良いものになります。

修行だけでなく、日常でも気働きを意識することはとても役立ちます。

例えば、家族や友人が何かを言いたそうにしているときに待つ、職場で頼まれる前に必要な行動を取るなど、小さな場面で気働きは生きてきます。

これは特別な技術ではなく、日々の生活の中で少しずつ磨いていくことができるものです。

修行を通じて、この感覚をさらに深め、自然に実践できるようになりたいと思います。 |